知らず知らずにやっている給与計算ミスを防ぐ方法を4ポイントご紹介!

突然ですが毎月の勤怠締め作業、こんな不安を感じていませんか?

・法改正に合わせたルール変更、ちゃんとシステムに反映できていたかな?前任者なんて言ってたっけ?

・タイムカードと集計結果にズレがあって、手作業で作業してるけどあってるかな?

・ 給与計算で“あれ?、想定外の金額になっている…”そんな経験はありませんか?

私たちはこれまで数多くの企業の勤怠システム導入をサポートし、そんなお悩みを解決してきました。今回は、その経験から“見直すべき4つのポイント”をお伝えします。

本チェックリストでは、ルール整合性や勤怠データ、集計や給与計算との連動性など多角的に自社運用をセルフ診断できます。

目次

ポイント①:会社ルールと法律の整合性

まず大切なのは、会社のルールが法律にしっかり沿っているかです。

就業規則や賃金規程を最新の法改正に合わせていますか?

もし前例踏襲で古い情報のまま運用していると、勤怠システムで完全に表現でききれず、 未払い残業や休暇計算のトラブルが起きやすくなります。

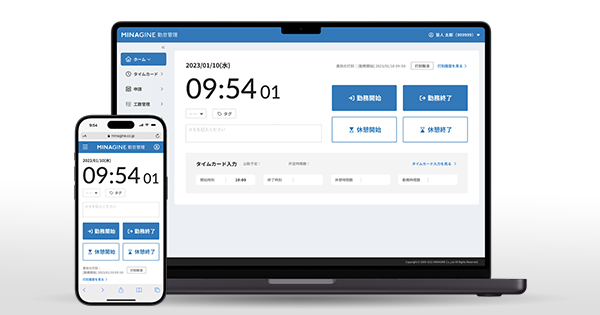

ポイント②:勤怠管理システムでルールを正しく表現できているか

就業規則が整っていても、勤怠システムにそれを正しく反映できていないことがあります。 割増賃金や休日設定、シフトパターンが手作業になっていませんか?システムに詳しくない、前任者が設定したものを怖くて変更できないなど、正しく最新の状態でシステムの設定を行えていないことで手作業が発生しているお客様が過去、非常に多くいらっしゃいました。

ポイント③:タイムカードと集計データの一致確認

タイムカードを目視で確認したとき、勤怠データと集計の数字が一致していますか? 実は多くの企業で、打刻漏れのまま締めをしたり、休憩時間・休暇の反映ミスが発生しています。所定休日が短い人なのに8時間の人と同じ半休の時間数になっていたり。。。これを放置すると、給与の過誤払いにつながります。

ポイント④:給与システムとの連携と計算チェック

最後に見逃しがちなのが、勤怠データを給与システムに取り込んだ後の計算結果です。

勤怠管理システムはしっかり設定したのに給与計算システムの数式設定によって、想定外の給与額が出てしまうケースがあります。 毎月、勤怠・給与双方でクロスチェックできていますか?

導入チームからのアドバイス

私たちは導入時、就業規則や運用ルールの確認から勤怠システム設定、給与計算の結果確認まで伴走します。特に正しい給与データとして使っていただけるまでの設定が複雑ですが、経験豊富なメンバーが最短で安全に進めます。ご不安があればご自身で確認できる簡易チェックリストをつけておりますのでご活用ください!

本チェックリストでは、ルール整合性や勤怠データ、集計や給与計算との連動性など多角的に自社運用をセルフ診断できます。